×

Version 1.0 - 01/2025

Littérature et références théoriques

Selon certains auteurs (Le Flanchec et al., 2006) la confiance se définit selon trois approches étudiées dans différentes disciplines : la confiance liée à l’individu pour les théoriciens de la personnalité; à l’institution pour les sociologues ; ou à la relation interpersonnelle pour les psychologues sociaux. Si je considère uniquement le point de vue de la psychologie sociale, la confiance correspondrait à un sentiment de sécurité et dépendrait du comportement d’autrui dans une relation d’interaction au sein d’un groupe. Nous retrouvons cette notion de confiance dans la relation interpersonnelle dans de nombreux articles comme celui de P.Couteret sur la notion de confiance, dans les petites entreprises, qui est comparée à une relation de type familiale (Couteret, 1998). Dans ces entreprises, le climat « familial » a tendance à faire perdurer des pratiques d’ajustement alors que dans la plupart des cas les processus de gestion de ressources humaines sont formalisés à travers des systèmes GRH (gestion en ressources humaines) performants. Dans ces cas où la gestion de la relation humaine de proximité se substitue à la gestion du poste de travail, la confiance peut devenir un concept central. Comment peut-il devenir un modèle de gestion RH ? Comment peut-il être géré par le dirigeant ? L’article répond à ces questions à travers une étude basée sur trois critères de la confiance d’un point de vue interpersonnelle : comportement du dirigeant vis à vis de ses collaborateurs ; confiance mutuelle dirigeant – salariés ; implication du salarié. Les résultats montrent que les comportements du dirigeant influencent la relation de confiance, et donc que dans les petites entreprises, la confiance peut être dynamisée par le chef d’entreprise. Il ressort en outre que l’équité dans la rémunération, l’autonomie dans le travail et les décisions, et l’intérêt dans le poste, sont des critères importants de renforcement de la confiance.

Dans un document qui étudie les déterminants psychologiques de la performance au travail, le rôle de la confiance interpersonnelle n’arrive que tardivement dans le document (Charles- Pauvers, Comeiras, Peyrat-Guillard, & Roussel, 2006). En outre, le terme de défiance est posé comme corollaire à la confiance. Dans cet article, la confiance joue un rôle clé dans la formation de la performance au travail. L’article mentionne que la confiance en son manager agirait de façon positive sur l’absentéisme, la satisfaction au travail et l’innovation.

Un article sur l’entreprise virtuelle, dans une relation client-fournisseur, oppose les notions de confiance et de contrôle, l’une mettant l’accent sur ce qui oppose les deux notions, l’autre insistant sur leur complémentarité (Fenneteau & Naro, 2005). Certains donnent un sens à la confiance uniquement quand le partenaire n’est pas totalement sous contrôle, les autres pensent au contraire que les deux notions ne sont pas incompatibles. Les auteurs posent entre-autre la question de savoir si l’on peut considérer la confiance comme mécanisme de contrôle. Certains auteurs cités comme Bradach et Eccles (1989) pensent que les échanges clients-fournisseurs peuvent être gérés par trois mécanismes de contrôle : le prix ; l’autorité ; et la confiance qui devient le facteur de coordination dans la maitrise de l’incertitude. D’autres auteurs cités comme Das et Teng (1998) affirment que la confiance ne constitue pas un mécanisme car elle est simplement une perception favorable des motivations du partenaire.

Un article parlant de la relation de confiance maitre-élève chez les jeunes en difficultés scolaires (Rousseau, Deslandes, & Fournier, 2009) reprend les fondamentaux de la confiance qui selon Jalava (2003), cité par les auteurs, exige trois principes : engagement réciproque de deux personnes ; connaissance de la situation et connaissance mutuelle des participants ; la confiance ne peut pas se demander car elle se mérite. Des chercheurs reconnus comme pionniers de la confiance mutuelle, Gabarro et Althos (1978), cités par les auteurs, ont identifié trois déterminants de la confiance : le caractère de la confiance (intégrité, motif du lien, le comportement, l’ouverture et la discrétion) ; la compétence (les habiletés professionnelles, sociales et interpersonnelles) ; et le jugement (la capacité d’évaluer les compétences et le caractère de la personne à qui l’on fait confiance). Butler (1991), cité également par les auteurs, présente dix conditions inhérentes à la confiance : la disponibilité (être présent quand l’autre en a besoin) ; la compétence (expérience reconnue dans le domaine) ; la constance (sérieux et prédictibilité dans les jugements) ; la discrétion (la personne qui reçoit les confidences) ; l’équité (impartialité et position dans les décisions) ; l’intégrité (honnêteté et fidélité dans la décision) ; la loyauté (honnêteté et fidélité envers l’autre) ; l’ouverture (fournir des idées dans l’intérêt de l’autre) ; la promesse tenue (cohérence entre les paroles et les actes) ; la réceptivité (aptitude à donner et recevoir des idées). Les résultats d’une étude sur les déterminants de la confiance, du point de vue des élèves en difficulté, sont les suivants : ils définissent la confiance comme quelque chose qui se mérite, qui est réciproque, et qui inclue la notion de respect, d’acceptation, d’honnêteté, d’absence de jugement, et de confiance en soi. La notion de lien de confiance implique la temporalité (ça demande du temps ou au contraire c’est immédiat), la peur d’être déçu, et implique la notion d’échange de services.

Nous constatons à travers cette documentation, que la notion de confiance s’inscrit davantage dans une approche systémique que dans une approche uni disciplinaire de la psychologie et que ce serait une erreur de vouloir la contraindre dans le champ de la vision unique de celui de la psychologie sociale.

Mon approche de la confiance

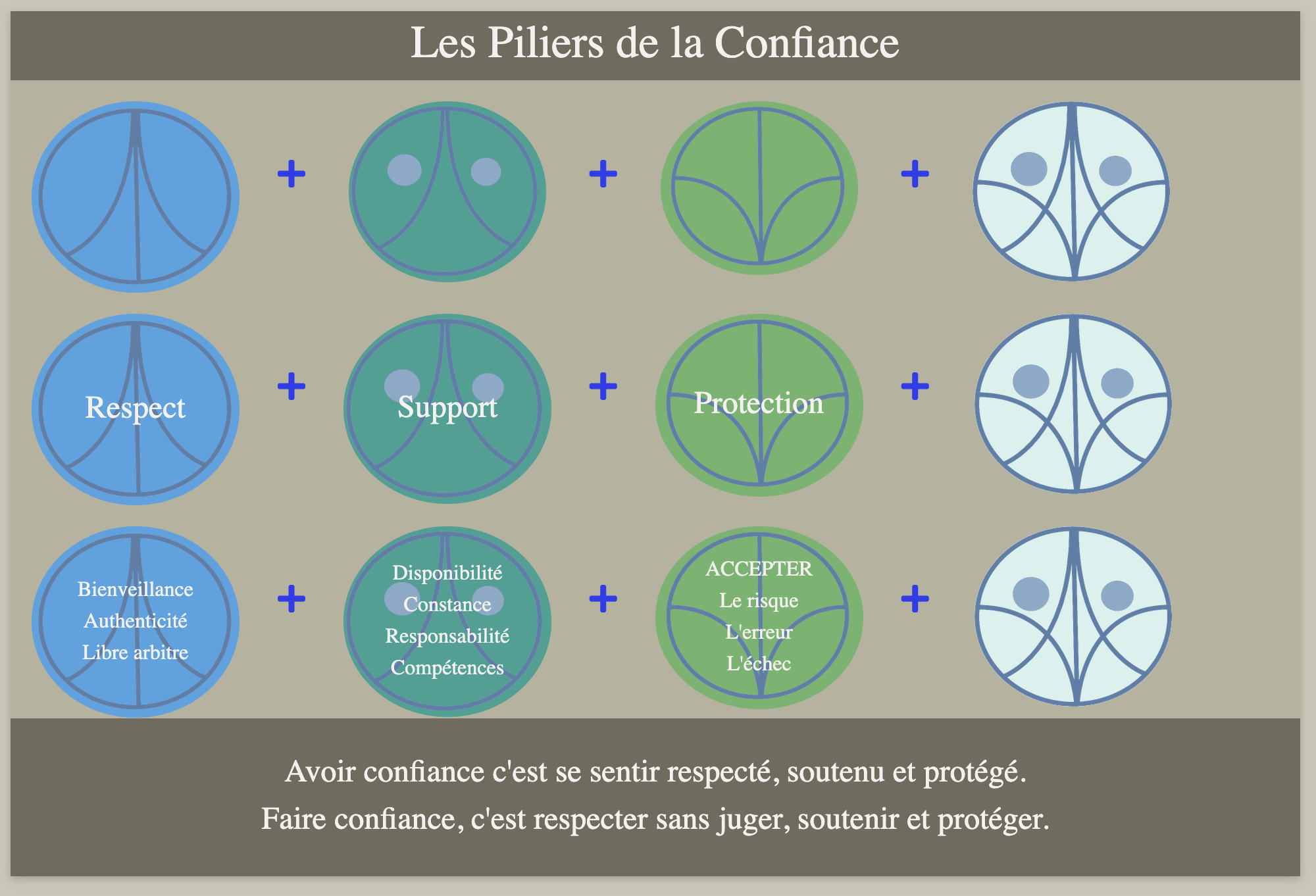

Les 3 piliers de la confiance

|

Le RESPECT à travers le libre arbitre, la bienveillance, l’empathie et l’authenticité. |

Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul, à agir et à penser, selon des valeurs qui lui sont propres. Les contraintes, les lois, les règles et les ordres que l’on reçoit d’une hiérarchie ne sont pas toujours justes car ils émanent très souvent de personnes qui considèrent un tout sans prendre en compte l’individu, sa personnalité, et donc ses valeurs.

L’authentique bienveillance est la capacité à créer un climat propice au changement selon une « considération positive et inconditionnelle», c'est-à-dire l'acceptation chaleureuse de chaque aspect de l'expérience de l'autre; il ne s'agit pas seulement d'une neutralité bienveillante, mais d'un engagement affectif et positif, ou encore, «d'un amour non possessif»: selon C.Rogers1, cette attitude n'apporte à la relation aucun élément de manipulation ou de contrôle. Aucun jugement, aucune évaluation n'entre en jeu... Cette attitude ménage une atmosphère enrichissante mais non contraignante. Dans le monde professionnel, elle désigne la capacité d'un manager à écouter et à comprendre les besoins de ses subordonnés, tout en évitant de les juger.

L’empathie est la Faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Une étude de 2009 montre l’impact de l’empathie sur la confiance, la satisfaction et les intentions d’achat des clients dans le secteur financier (J.Bergeron et al). Les résultats de l’étude montrent que l’empathie est plus importante que l’écoute et a un impact direct sur l’intention (ß=0,95, p< 0.05; échantillon des clients étudiés).

Le lien entre authenticité et confiance a été démontré dans le management, notamment dans une thèse écrite par K.Nelson (Le leadership authentique : validation d’une mesure et étude de ses effets sur le climat de travail et le bien-être des personnes – 2013). Beaucoup d’auteurs considèrent l’authenticité comme un élément clé de la gestion des organisations (p. ex.Avolio & Gardner, 2005; Gardner & Schermerhorn, 2004; May, Hodges, Chan, & Avolio, 2003; Novicevic, 2006). La transparence relationnelle montre une volonté d’inter réagir avec autrui avec sincérité et honnêteté (Kernis & Goldman, 2006).

|

Le SUPPORT à travers la disponibilité, la constance, la responsabilité et la compétence. |

Etre disponible, c’est donner la priorité à la relation plutôt qu’à la tâche à accomplir. Dans le monde du travail, il est très facile de remplir son agenda et de dire à qui veut l’entendre que vous êtes débordés(es), et donc que vous n’êtes pas disponibles. Être disponible c’est être à l’écoute d’autrui. Se rendre disponible c’est montrer de l’intérêt et de l’importance à autrui, même en cas de forte charge de travail.

D’un point de vue littéraire la constance signifie patience, persévérance de quelqu'un, entretenue par une force morale sans défaillance. Elle caractérise également le caractère stable d'une opinion, d'un sentiment (Larousse). Des synonymes comme fidélité et régularité sont souvent donnés en exemple.

Selon le Larousse, la responsabilité est définie comme « une Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres ». Dans le monde du travail nous parlerons plutôt de co-responsabilité dans le fait qu’à la fois l’employé se porte garant de ses actions réalisées en toute autonomie, c’est à dire adaptées à ses connaissances, ses compétences et ses moyens, mais aussi que dans cette optique, le manager se porte garant des actions de son employé, en acceptant de soutenir ses choix dans son périmètre d’autonomie. La relation de confiance ne peut donc résulter que d’un accord bilatéral des obligations respectives.

L’ INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) mentionne qu’une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il lui revient d’évaluer les risques, y compris psychosociaux, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Cette obligation générale repose sur une approche globale de la prévention des risques professionnels. Il ne s'agit pas seulement de rechercher la conformité à des obligations précises mais d'obtenir le résultat attendu (assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés).

Pour organiser la prévention des risques psychosociaux en entreprise, l’employeur se fonde sur les principes généraux de prévention. Parmi ces principes (article L. 4121-2 du Code du travail), figure notamment la nécessité de :

Combattre les risques à la source et d'adapter le travail à l'homme. Cela implique d’intervenir le plus en amont possible pour prévenir les risques psychosociaux : conception de postes de travail adaptés, choix des méthodes de travail et de production, en vue par exemple de limiter le travail monotone et le travail cadencé, soutien technique aux opérateurs pour la réalisation des activités, adaptation des charges de travail...

Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ainsi que ceux liés aux agissements sexistes.

Pour mettre en œuvre sa stratégie de prévention, l’employeur a notamment la possibilité de s’appuyer sur le service de santé au travail.

Les compétences professionnelles sont des aptitudes regroupant la connaissance, l’expertise et les comportements relationnels liés à une activité ou à une tâche. Le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche met a disposition un dictionnaire des compétences basées sur les connaissances, le savoir opérationnel et les compétences comportementales, ainsi qu’un référentiel des métiers (Dictionnaire des compétences).

La compétence donne lieu à l’autonomie d’action dès-lors qu’elle a été expertisée par une personne référente. Ring et Van de Ven, 1994. Sako (1991, 1992) distinguent deux niveaux de confiance interpersonnelle : la confiance intentionnelle et la confiance de compétence. Si le premier niveau de confiance suggère qu’un individu fait confiance à un autre parce qu’il croit que ce dernier respectera ses engagements (sa responsabilité), le deuxième niveau suggère plutôt qu’un individu fait confiance à un autre parce que ce dernier détient les compétences requises.

|

La PROTECTION à travers l’acceptation du risque, de l’erreur, et de l’échec. |

Selon le site « Ergo Management », tout manager ayant une activité à risque tente de contrôler les actions de ses salariés. Selon le code du travail, un risque professionnel se définit par la probabilité qu’a un salarié de subir des effets nocifs pour sa santé physique ou mentale. La notion de bien-être au travail ou de QVT (qualité de vie au travail) reposent sur les bases de la santé au travail, telle que la définit l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité». La citation bibliographique de cette définition est la suivante: «Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948». Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946.

Une deuxième notion à prendre en compte dans le concept de « risque », directement lié à la notion de confiance au travail, est celle de l’autonomie de décision, ou la capacité de décider le « comment » réaliser la tâche. Ceci implique que le style de management existant repose sur le leadership et en la capacité du leader à développer l’autonomie des gens managés. A l’inverse du contrôle, l’activité principale du manager consiste à faciliter l’accès de ses employés aux ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches dans un but de « travail bien fait », prérequis à l’épanouissement personnel.

Selon un article « La boîte à outils du Chief Happiness Officer (2018) – A.Motte et al. », un droit à l'erreur permet d'encourager les initiatives et la prise de risque, et ce faisant, d'accroître l'innovation. L'erreur génère des feedbacks et est donc source d'apprentissage, de développement des compétences et d'amélioration continue de soi, de ses équipes, et de l'organisation. Vouloir empêcher l’erreur, c’est refuser qu’un employé développe ses compétences et sa confiance en soi. En outre, les ressources mises en place pour prévenir et empêcher les erreurs dépassent souvent de très loin le coût des conséquences de la plupart d’entre-elles. L’expérience montre qu’un employé autonome, dans son droit à décider et à agir, utilise rarement l’ensemble des délégations consenties, ceci dans un but d’optimisation des ressources. L’engagement et l’implication des employés s’en trouvent alors renforcés.

Au sujet du droit à l’échec, je citerais W.Churchill qui écrivait : « Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal, c’est le courage de continuer qui compte. » D’ailleurs beaucoup d’hommes célèbres ont donné une place au droit à l’échec comme le début du renouveau. Tel A.Lincoln qui disait : « Ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. », ou Confucius : « Un homme est grand non pas parce qu'il n'a pas échoué ; un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. », ou encore E.Musk : « L'échec est une option. Si les choses n'échouent pas, vous n'innovez pas assez. ». En d’autres mots, un manager qui sanctionnerait l’échec serait une personne qui refuserait de pouvoir dépasser ses objectifs, voire même de les atteindre. La définition que je donnerais donc au droit à l’échec est la suivante: « Le droit à l’échec, c’est accepter qu’un individu autonome, déterminé à réaliser un travail bien fait et ayant fait preuve d’innovation, puisse échouer dans une tâche ou un résultat attendu, car c’est grâce à son échec que les méthodes ou que les processus utilisés seront améliorés. »

1 Carl Ransom Rogers, né le 8 janvier 1902 à Oak Park et mort le 4 février 1987 à La Jolla, est un psychologue humaniste américain. Il a principalement œuvré dans les champs de la psychologie clinique, de la psychothérapie, de la relation d'aide, de la médiation et de l'éducation (Wikipédia).